조상땅찾기 조회 구 농지개혁법 공무원의 고의 또는 과실

대법원 2019. 10. 31. 선고 2016다243306 판결

[손해배상(기)][공2019하,2188]

조상땅찾기는 http://www.findarea.co.kr

조상땅찾기에 오신걸 환영합니다

조상땅찾기 전문, 상담, 조상땅조회, 토지조사부.

findarea.co.kr

【판시사항】

[1] 구 농지개혁법 제5조에 따라 정부가 자경하지 않는 자의 농지를 매수하여 취득한 것이 나중에 그 농지가 분배되지 않을 것을 해제조건으로 하는지 여부(적극)

[2] 구 농지개혁사업 정리에 관한 특별조치법 시행 당시 분배되지 않은 농지 중 같은 법 시행과 동시에 원소유자의 소유로 환원되는 농지 / 같은 법 제2조 제1항에 따라 국유로 등기된 농지 중 같은 조 제3항의 기간 내에 같은 조 제2항에 따라 분배된 농지를 제외한 농지는 위 기간이 지남과 동시에 원소유자의 소유로 환원되는지 여부(적극)

[3] 국가가 구 농지개혁법에 따라 농지를 매수하였으나 분배하지 않아 그 농지가 원소유자의 소유로 환원되었는데도 담당 공무원이 이를 제대로 확인하지 않은 채 제3자에게 처분하여 원소유자에게 손해를 입힌 경우, 국가배상법 제2조 제1항에서 정한 공무원의 고의 또는 과실에 의한 위법행위에 해당하는지 여부(원칙적 적극)

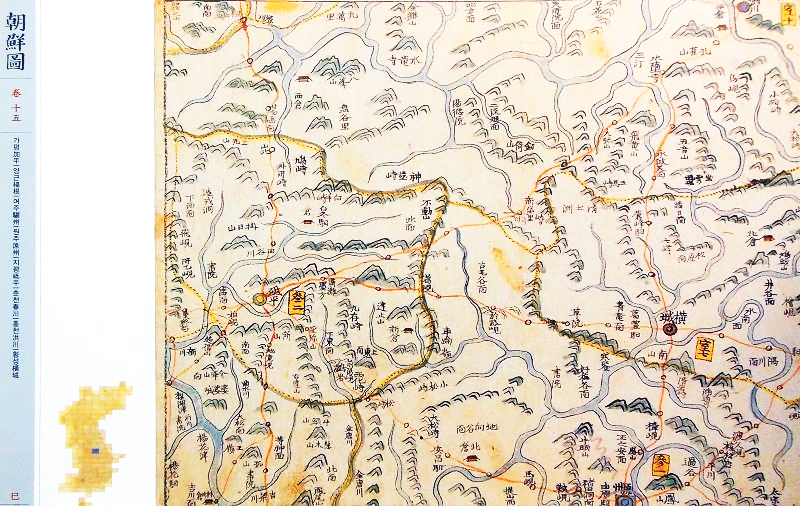

◀조선도 경산.고령.대구.밀양.영산.의령.자인.창녕.창원.청도.초계.칠원.함안.현풍▶

【판결요지】

[1] 구 농지개혁법(1994. 12. 22. 법률 제4817호 농지법 부칙 제2조 제1호로 폐지) 제5조는 정부가 자경하지 않는 자의 농지를 매수하여 취득한다고 정하고 있다. 이는 정부가 자경하는 농가 등에게 농지를 분배하기 위한 것이므로 농지를 분배하지 않기로 확정된 경우에는 농지가 원소유자에게 환원될 것이 매수 당시부터 예정되어 있었다고 볼 수 있다. 따라서 정부가 자경하지 않는 자의 농지를 매수하여 취득한 것은 나중에 그 농지가 분배되지 않을 것을 해제조건으로 한 것으로 보아야 한다.

[2] 구 농지개혁사업 정리에 관한 특별조치법(1968. 3. 13. 법률 제1993호로 제정·시행되고 1994. 12. 22. 법률 제4817호 농지법 부칙 제2조 제2호로 폐지, 이하 ‘구 특별조치법’이라 한다) 시행 당시 분배되지 않은 농지는 구 특별조치법 제2조 제1항에 따라 국유로 등기되거나 확인된 경작자에게 분배할 농지를 제외하고는 구 특별조치법 시행과 동시에 분배하지 않기로 확정되어 원소유자의 소유로 환원된다. 구 특별조치법 제2조 제1항에 따라 국유로 등기한 농지라고 하더라도 그 후 구 특별조치법 제2조 제3항에서 정한 1년의 기간 내에 구 특별조치법 제2조 제2항에 따라 분배된 농지를 제외한 그 밖의 농지는 구 특별조치법 제2조 제3항에서 정한 1년의 기간이 지남과 동시에 국가의 매수조치가 해제되어 원소유자의 소유로 환원된다.

●토지사정불복신청사건 재결관게철(1919년)●

[3] 국가가 구 농지개혁법(1994. 12. 22. 법률 제4817호 농지법 부칙 제2조 제1호로 폐지)에 따라 농지를 매수하였으나 분배하지 않아 원소유자의 소유로 환원된 경우에 국가는 이를 임의로 처분할 수 없고 원소유자에게 반환해야 한다. 만일 이러한 의무를 부담하는 국가의 담당공무원이 농지가 원소유자의 소유로 환원되었음을 제대로 확인하지 않은 채 제3자에게 농지를 처분한 다음 소유권보존등기를 하고 소유권이전등기를 해줌으로써 제3자의 등기부취득시효가 완성되어 원소유자에게 손해를 입혔다면, 이는 특별한 사정이 없는 한 국가배상법 제2조 제1항에서 정한 공무원의 고의 또는 과실에 의한 위법행위에 해당한다.

▲ 임시토지조사국장의 토지조사계몽서장(1911년) ▲

【참조조문】

[1] 구 농지개혁법(1994. 12. 22. 법률 제4817호 농지법 부칙 제2조 제1호로 폐지) 제5조, 제11조 [2] 구 농지개혁사업 정리에 관한 특별조치법(1994. 12. 22. 법률 제4817호 농지법 부칙 제2조 제2호로 폐지) 제2조 [3] 국가배상법 제2조 제1항, 구 농지개혁법(1994. 12. 22. 법률 제4817호 농지법 부칙 제2조 제1호로 폐지) 제5조, 제11조, 구 농지개혁사업 정리에 관한 특별조치법(1994. 12. 22. 법률 제4817호 농지법 부칙 제2조 제2호로 폐지) 제2조

【참조판례】

[1][2][3] 대법원 2017. 3. 15. 선고 2013다209695 판결(공2017상, 735)

[1][3] 대법원 2016. 11. 10. 선고 2014다229009 판결(공2016하, 1897)

[1] 대법원 2001. 12. 27. 선고 2001다48187 판결(공2002상, 357)

[2] 대법원 1979. 4. 10. 선고 79다311 판결(공1979, 11907)

대법원 1981. 7. 28. 선고 81다카100 판결(공1981, 14204)

조상땅찾기는 http://www.findarea.co.kr

조상땅찾기에 오신걸 환영합니다

조상땅찾기 전문, 상담, 조상땅조회, 토지조사부.

findarea.co.kr

【전 문】

【원고, 상고인】 망 소외 1의 소송수계인 원고 (소송대리인 법무법인 신광 담당변호사 권경열 외 2인)

【피고, 피상고인】 대한민국 (소송대리인 법무법인 세종 담당변호사 임락균 외 2인)

【원심판결】 서울고법 2016. 7. 15. 선고 2015나2020436 판결

【주 문】

원심판결을 파기하고, 사건을 서울고등법원에 환송한다.

【이 유】

상고이유를 판단한다.

♣울산군 토지신고서(1912년).토지조사부(1912년).이동지조사부(1910년대)♣

1. 구 농지개혁법(1994. 12. 22. 법률 제4817호 농지법 부칙 제2조 제1호로 폐지된 것, 이하 ‘구 농지개혁법’이라 한다) 제5조는 정부가 자경하지 않는 자의 농지를 매수하여 취득한다고 정하고 있다. 이는 정부가 자경하는 농가 등에게 농지를 분배하기 위한 것이므로 농지를 분배하지 않기로 확정된 경우에는 농지가 원소유자에게 환원될 것이 매수 당시부터 예정되어 있었다고 볼 수 있다. 따라서 정부가 자경하지 않는 자의 농지를 매수하여 취득한 것은 나중에 그 농지가 분배되지 않을 것을 해제조건으로 한 것으로 보아야 한다(대법원 2001. 12. 27. 선고 2001다48187 판결 등 참조).

구 농지개혁사업 정리에 관한 특별조치법(1968. 3. 13. 법률 제1993호로 제정·시행되고 1994. 12. 22. 법률 제4817호 농지법 부칙 제2조 제2호로 폐지된 것, 이하 ‘구 특별조치법’이라 한다) 시행 당시 분배되지 않은 농지는 구 특별조치법 제2조 제1항에 따라 국유로 등기되거나 확인된 경작자에게 분배할 농지를 제외하고는 구 특별조치법 시행과 동시에 분배하지 않기로 확정되어 원소유자의 소유로 환원된다. 구 특별조치법 제2조 제1항에 따라 국유로 등기한 농지라고 하더라도 그 후 구 특별조치법 제2조 제3항에서 정한 1년의 기간 내에 구 특별조치법 제2조 제2항에 따라 분배된 농지를 제외한 그 밖의 농지는 구 특별조치법 제2조 제3항에서 정한 1년의 기간이 지남과 동시에 국가의 매수조치가 해제되어 원소유자의 소유로 환원된다(대법원 1979. 4. 10. 선고 79다311 판결, 대법원 1981. 7. 28. 선고 81다카100 판결 등 참조).

국가가 구 농지개혁법에 따라 농지를 매수하였으나 분배하지 않아 원소유자의 소유로 환원된 경우에 국가는 이를 임의로 처분할 수 없고 원소유자에게 반환해야 한다. 만일 이러한 의무를 부담하는 국가의 담당공무원이 농지가 원소유자의 소유로 환원되었음을 제대로 확인하지 않은 채 제3자에게 농지를 처분한 다음 소유권보존등기를 하고 소유권이전등기를 해줌으로써 제3자의 등기부취득시효가 완성되어 원소유자에게 손해를 입혔다면, 이는 특별한 사정이 없는 한 국가배상법 제2조 제1항에서 정한 공무원의 고의 또는 과실에 의한 위법행위에 해당한다(대법원 2016. 11. 10. 선고 2014다229009 판결, 대법원 2017. 3. 15. 선고 2013다209695 판결 등 참조).

♣토지조사사업성과로 작성한 지형도♣

2. 원심판결 이유와 기록에 따르면 다음 사실을 알 수 있다.

가. 소외 1의 선대인 소외 2는 1912. 4. 12. 경기 여주군 ○○면 △△리(이하 ‘△△리’라 한다) □□□ 토지 748평을 사정받았다.

나. △△리 □□□ 토지 748평은 △△리 □□□-◇ 토지 133평과 △△리 □□□-☆ 토지 615평으로 분할되었고, △△리 □□□-☆ 토지 615평은 1957. 12. 30. △△리 □□□-☆ 토지 531평과 △△리 □□□-▽ 토지 84평으로 분할되었다.

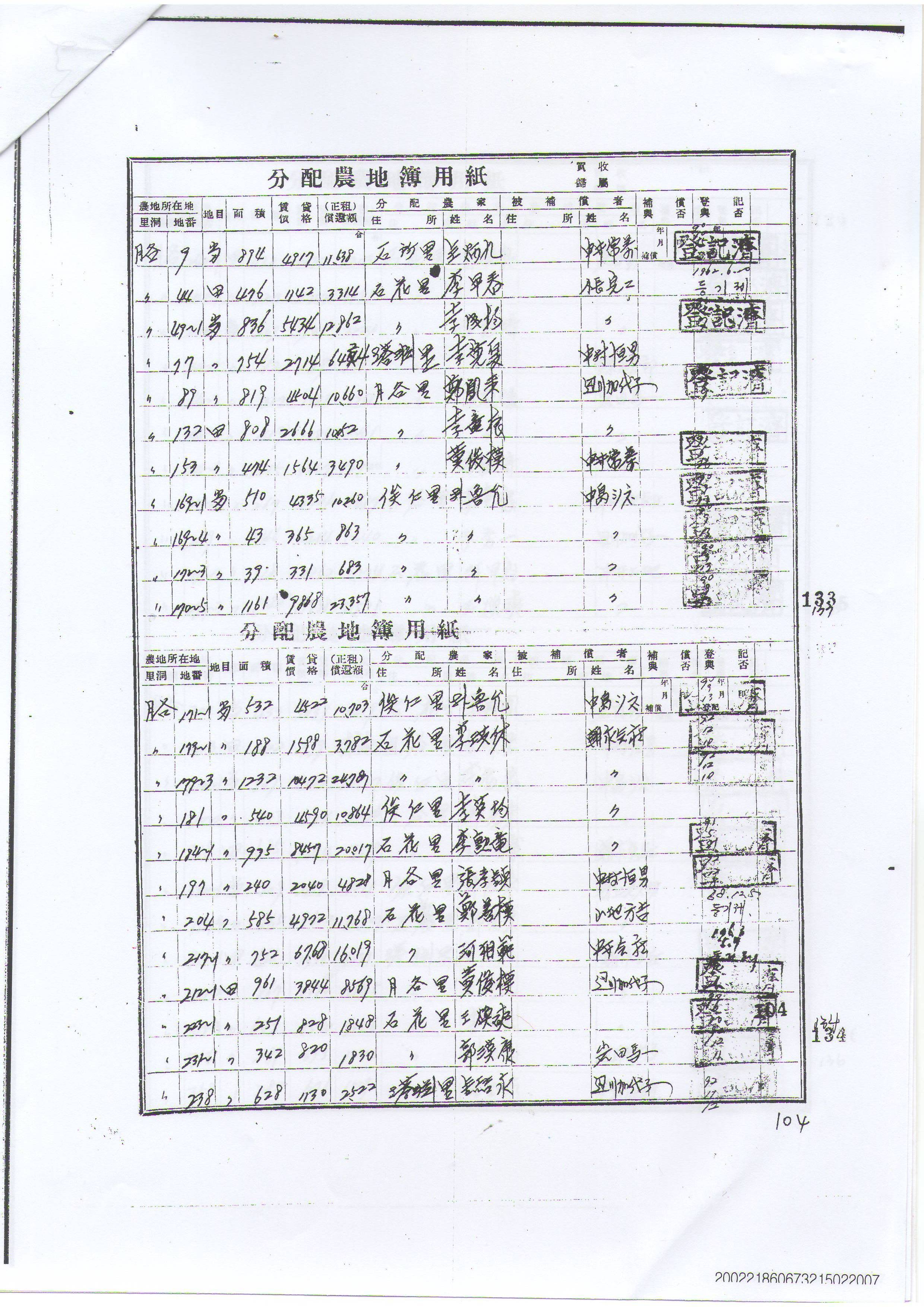

다. 상환대장은 구 농지개혁법에서 정한 분배농지 확정절차가 끝난 다음 농가별로 작성되었다. 수분배자 소외 3의 상환대장에는 수분배농지 표시란에 당초 ‘△△리 □□□-◇ 답 133’이라고 기재되었다가 그 부분에 삭선이 그어져 있고, ‘133’이라는 글씨의 삭선 위에 ‘615’라고 기재되어 있으며, 그 아래쪽에는 별도로 ‘△△리 □□□-▽ 답 84’라고 기재되어 있다.

라. 분배농지부는 분배농지에 대한 권리의무의 연원을 분명하게 할 목적으로 작성된 것으로 1960. 4. 30. 현재의 농지소표를 옮겨 쓴 것이다. △△리에 관한 분배농지부에는 △△리 □□□-▽ 토지 84평만 기재되어 있고 △△리 □□□-☆ 토지 531평은 기재되어 있지 않다.

마. △△리 □□□-▽ 토지 84평은 1964. 5. 11. 피고 앞으로 소유권보존등기가 되었다가 1975. 2. 19. 소외 4에게 1953. 12. 30. 상환완료를 원인으로 하여 소유권이전등기가 되었다.

바. △△리 □□□-☆ 토지 531평은 1984. 4. 13. 이 사건 제5토지 등으로 분할되었다.

사. 피고는 1984. 8. 11. 소외 5에게 이 사건 제5토지를 매도한 다음 1985. 3. 22. 이 사건 제5토지에 관하여 소유권보존등기를 하고 1986. 2. 19. 소외 5에게 소유권이전등기를 해주었다.

아. 이 사건 제5토지에 관하여 1988. 12. 1. 소외 6에게, 2007. 5. 10. 소외 7에게, 2013. 2. 5. 소외 8에게 소유권이전등기가 되었다.

자. 소외 2는 1959. 10. 20. 사망하여 그의 장자인 소외 1이 재산을 단독 상속하였다.

차. 소외 1은 소외 8을 상대로 서울남부지방법원 2013가단228645호로 이 사건 제5토지에 관한 소유권이전등기의 말소를 구하는 소를 제기하였으나 2014. 6. 24. 소외 8의 등기부취득시효가 완성되었다는 이유로 패소판결을 선고받았고, 2014. 7. 11. 위 판결이 확정되었다.

카. 소외 1은 상고심 계속 중인 2018. 10. 31. 사망하였고, 그의 아들인 원고가 상속재산분할협의를 거쳐 단독 상속하여 소송을 수계하였다.

≪조선도 강릉.양양.영월.원주.정선.춘천.평창.홍천.횡성≫

3. 원심은 다음과 같은 이유로 원고의 주장을 배척하였다.

분배농지인 이 사건 제5토지의 상환이 완료되었다고 볼 만한 자료가 없으므로 결국 원소유자인 소외 2의 상속인인 소외 1에게 환원되었다. 그러나 1985. 3. 22.경 피고 소속 소유권보존등기 담당공무원이 동일한 업무를 담당하는 평균적 공무원이 갖추어야 할 통상의 주의만 기울였으면 이 사건 제5토지에 국유화 사유가 존재하지 않는다는 것을 알 수 있었음에도 이를 간과한 채 소유권보존등기를 마친 경우에 해당한다는 점이 증명되었다고 보기 어렵다.

4. 그러나 위 2.에서 본 사실관계를 위 1.에서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원심의 판단은 받아들이기 어렵다.

상환대장은 분배농지 확정절차가 끝난 다음 농가별로 작성되었으므로 당초 △△리 □□□-◇ 토지 133평이 분배농지로 확정되었다가 △△리 □□□-☆ 토지 615평으로 변경되었는데, 그중 △△리 □□□-▽ 토지 84평만 수분배자에게 분배되고, △△리 □□□-☆ 토지 531평은 실제로 분배되지 않았다고 볼 여지가 있다.

이 사건 제5토지를 포함한 △△리 □□□-☆ 토지 531평은 구 농지개혁법에 따라 매수되어 분배농지로 확정되었으나 구 특별조치법 시행 당시 실제로 농가에 분배되지 않은 것으로 구 특별조치법 제2조 제1항에 따라 국유로 등기되거나 확인된 경작자에게 분배할 농지에 해당한다고 인정할 만한 자료가 없는 이상 구 특별조치법 시행과 동시에(1968. 3. 13.) 원소유자에게 소유권이 환원되었다.

피고가 제3자에게 이 사건 제5토지를 매도한 다음 피고 명의로 소유권보존등기를 하고 제3자에게 소유권이전등기를 해줄 당시에는 이 사건 제5토지는 원소유자에게 소유권이 이미 환원되어 있었으므로 피고는 이를 임의로 처분할 수 없고 원소유자에게 반환해야 한다. 피고 소속 담당공무원이 동일한 업무를 담당하는 평균적 공무원으로서 갖추어야 할 통상의 주의만 기울였으면, 이 사건 제5토지가 원소유자의 소유로 환원되었음을 알 수 있었다고 보아야 한다. 피고 소속 담당공무원이 이를 제대로 확인하지 않은 채 제3자에게 이 사건 제5토지를 매도한 다음 피고 명의로 소유권보존등기를 하고 제3자에게 소유권이전등기를 해줌으로써 제3자의 등기부취득시효가 완성되어 원소유자에게 손해를 입혔으므로, 피고 소속 담당공무원에게 국가배상법 제2조 제1항에서 정한 과실이 있다.

그런데도 원심이 피고 소속 담당공무원에게 과실을 인정하기 어렵다고 한 것은 국가배상법 제2조 제1항에서 정한 과실에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 정당하다.

5. 원고의 상고는 이유 있으므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 이동원(재판장) 조희대 김재형(주심) 민유숙

(출처 : 대법원 2019. 10. 31. 선고 2016다243306 판결 [손해배상(기)] > 종합법률정보 판례)

대법원 2017. 3. 15. 선고 2013다209695 판결

[손해배상(기)][공2017상,735]

【판시사항】

[1] 구 농지개혁법 제5조에 따라 정부가 자경하지 않는 자의 농지를 매수·취득하는 것이 나중에 농지가 분배되지 않을 것을 해제조건으로 하는지 여부(적극)

[2] 구 농지개혁사업정리에 관한 특별조치법 시행 당시 분배되지 않은 농지 중 같은 법 시행과 동시에 원소유자의 소유로 환원되는 농지 및 같은 법 제2조 제1항에 따라 국유로 등기된 농지 중 같은 조 제3항의 기간 내에 같은 조 제2항에 따라 분배된 농지를 제외한 농지는 위 기간이 지남과 동시에 원소유자의 소유로 환원되는지 여부(적극)

[3] 국가 명의로 소유권보존등기가 된 농지를 관리하는 공무원이 구 농지개혁법에 따라 국가가 매수한 농지로 원소유자에게 다시 소유권이전등기를 해주어야 한다는 점을 제대로 확인하지 아니한 채 이를 제3자에게 처분함으로써 원소유자에게 손해를 입힌 경우, 국가배상법 제2조 제1항에서 정한 공무원의 고의·과실에 의한 위법행위에 해당하는지 여부(원칙적 적극)

[4] 몽리농지의 부속토지는 구 농지개혁법 시행에 따라 몽리농지와 함께 정부에 매수되고 몽리농지와 함께 분배되는지 여부(적극)

【판결요지】

[1] 구 농지개혁법(1994. 12. 22. 법률 제4817호 농지법 부칙 제2조 제1호로 폐지) 제5조는 정부가 자경하지 않는 자의 농지를 매수한다고 규정하였는데, 이는 정부가 자경하는 농민 등에게 농지를 분배하기 위한 것이다. 따라서 농지를 분배하지 않기로 확정된 경우에는 원소유자에게 농지가 환원될 것이 매수 당시부터 예정되어 있었다고 볼 수 있다. 그러므로 정부가 자경하지 않는 자의 농지를 매수하여 취득하는 것은 나중에 그 농지가 분배되지 않을 것을 해제조건으로 한 것으로 보아야 한다.

[2] 구 농지개혁사업정리에 관한 특별조치법(1968. 3. 13. 법률 제1993호로 제정·시행되고 1994. 12. 22. 법률 제4817호 농지법 부칙 제2조 제2호로 폐지, 이하 ‘특별조치법’이라고 한다) 시행 당시에 분배되지 않은 농지는 특별조치법 제2조 제1항에 따라 국유로 등기되거나 확인된 경작자에게 분배할 농지를 제외하고는 특별조치법 시행과 동시에 분배하지 않기로 확정되어 원소유자의 소유로 환원된다. 또한 특별조치법 제2조 제1항에 따라 국유로 등기한 농지라고 하더라도 그 후 특별조치법 제2조 제3항의 기간 내에 특별조치법 제2조 제2항에 따라 분배된 농지를 제외한 그 밖의 농지는 특별조치법 제2조 제3항에 정해진 1년의 기간이 지남과 동시에 국가의 매수조치가 해제되어 원소유자의 소유로 환원된다.

[3] 국가가 구 농지개혁법(1994. 12. 22. 법률 제4817호 농지법 부칙 제2조 제1호로 폐지, 이하 같다)에 따라 매수한 농지에 관하여 그 명의로 소유권보존등기를 마쳤으나 농지를 분배하지 않아 원소유자의 소유로 환원된 경우에는 원소유자에게 농지에 관한 소유권이전등기를 마쳐야 한다. 만일 위와 같은 농지를 관리하는 공무원이 구 농지개혁법에 따라 국가가 매수한 농지로서 원소유자에게 다시 소유권이전등기를 해주어야 한다는 점을 제대로 확인하지 않은 채 이를 제3자에게 처분함으로써 원소유자에게 손해를 입혔다면, 이는 특별한 사정이 없는 한 국가배상법 제2조 제1항에 정한 공무원의 고의·과실에 의한 위법행위에 해당한다.

[4] 구 농지개혁법(1994. 12. 22. 법률 제4817호 농지법 부칙 제2조 제1호로 폐지, 이하 같다) 제2조는 농지 경영에 직접 필요한 지소(지소), 농도(농도), 수로 등은 당해 몽리농지(몽리농지)에 부속한다고 정하고 있다. 정부가 이러한 부속시설을 몽리농지와 같이 매수하도록 한 이유는 정부로부터 구 농지개혁법에 따라 몽리농지를 분배받은 사람이 농지를 경작할 때 아무런 지장을 받지 않고 종전과 같은 조건으로 그 부속시설을 이용할 수 있도록 하기 위한 것이다. 따라서 몽리농지의 부속토지는 구 농지개혁법 시행에 따라 몽리농지와 함께 정부에 매수되고 몽리농지와 함께 분배된다고 보아야 한다.

【참조조문】

[1] 구 농지개혁법(1994. 12. 22. 법률 제4817호 농지법 부칙 제2조 제1호로 폐지) 제5조, 제11조 [2] 구 농지개혁사업정리에 관한 특별조치법(1994. 12. 22. 법률 제4817호 농지법 부칙 제2조 제2호로 폐지) 제2조 [3] 국가배상법 제2조 제1항, 구 농지개혁법(1994. 12. 22. 법률 제4817호 농지법 부칙 제2조 제1호로 폐지) 제5조, 제11조, 구 농지개혁사업정리에 관한 특별조치법(1994. 12. 22. 법률 제4817호 농지법 부칙 제2조 제2호로 폐지) 제2조 [4] 구 농지개혁법(1994. 12. 22. 법률 제4817호 농지법 부칙 제2조 제1호로 폐지) 제2조 제2항, 제5조, 제11조

【참조판례】

[1][2] 대법원 2001. 12. 27. 선고 2001다48187 판결(공2002상, 357)

[2] 대법원 1981. 7. 28. 선고 81다카100 판결(공1981, 14204)

대법원 1981. 12. 8. 선고 81다782 판결(공1982, 141)

[3] 대법원 2016. 11. 10. 선고 2014다229009 판결(공2016하, 1897)

[4] 대법원 1980. 7. 22. 선고 80다755 판결(공1980, 13078)

대법원 2015. 6. 11. 선고 2013다200629 판결

【전 문】

【원고, 피상고인】 원고 1 외 3인 (소송대리인 변호사 조희래)

【피고, 상고인】 대한민국

【원심판결】 서울고법 2013. 7. 18. 선고 2012나106289 판결

【주 문】

상고를 모두 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.

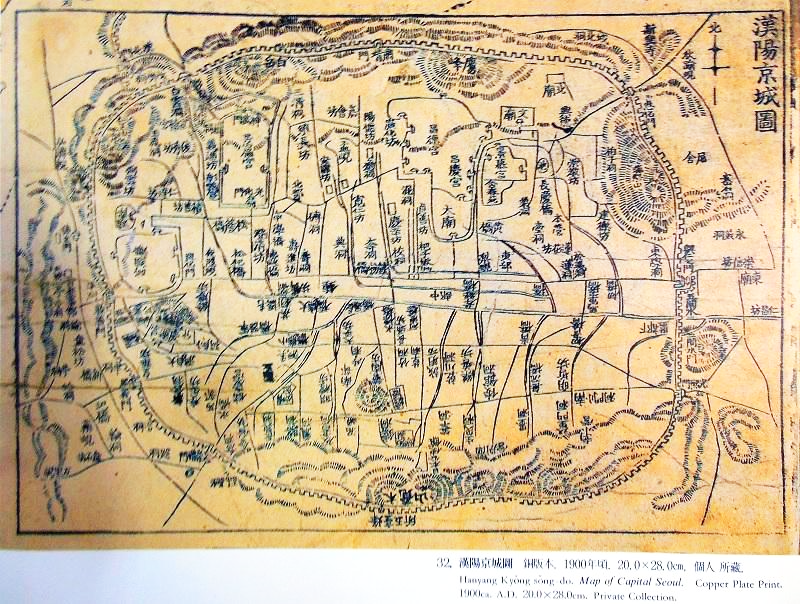

▩ 한양경성도 동판본 1900년 성신여자대학교 박물관 소장 ▩

【이 유】

상고이유를 판단한다.

1. 구 농지개혁법(1994. 12. 22. 법률 제4817호 농지법 부칙 제2조 제1호로 폐지된 것, 이하 같다) 제5조는 정부가 자경하지 않는 자의 농지를 매수한다고 규정하였는데, 이는 정부가 자경하는 농민 등에게 농지를 분배하기 위한 것이다. 따라서 농지를 분배하지 않기로 확정된 경우에는 원소유자에게 농지가 환원될 것이 매수 당시부터 예정되어 있었다고 볼 수 있다. 그러므로 정부가 자경하지 않는 자의 농지를 매수하여 취득하는 것은 나중에 그 농지가 분배되지 않을 것을 해제조건으로 한 것으로 보아야 한다(대법원 2001. 12. 27. 선고 2001다48187 판결 등 참조).

구 농지개혁사업정리에 관한 특별조치법(1968. 3. 13. 법률 제1993호로 제정·시행되고 1994. 12. 22. 법률 제4817호 농지법 부칙 제2조 제2호로 폐지된 것, 이하 ‘특별조치법’이라고 한다) 시행 당시에 분배되지 않은 농지는 특별조치법 제2조 제1항에 따라 국유로 등기되거나 확인된 경작자에게 분배할 농지를 제외하고는 특별조치법 시행과 동시에 분배하지 않기로 확정되어 원소유자의 소유로 환원된다. 또한 특별조치법 제2조 제1항에 따라 국유로 등기한 농지라고 하더라도 그 후 특별조치법 제2조 제3항의 기간 내에 특별조치법 제2조 제2항에 따라 분배된 농지를 제외한 그 밖의 농지는 특별조치법 제2조 제3항에 정해진 1년의 기간이 지남과 동시에 국가의 매수조치가 해제되어 원소유자의 소유로 환원된다(대법원 1981. 7. 28. 선고 81다카100 판결, 대법원 1981. 12. 8. 선고 81다782 판결 등 참조).

국가가 구 농지개혁법에 따라 매수한 농지에 관하여 그 명의로 소유권보존등기를 마쳤으나 농지를 분배하지 않아 원소유자의 소유로 환원된 경우에는 원소유자에게 농지에 관한 소유권이전등기를 마쳐야 한다. 만일 위와 같은 농지를 관리하는 공무원이 구 농지개혁법에 따라 국가가 매수한 농지로서 원소유자에게 다시 소유권이전등기를 해주어야 한다는 점을 제대로 확인하지 않은 채 이를 제3자에게 처분함으로써 원소유자에게 손해를 입혔다면, 이는 특별한 사정이 없는 한 국가배상법 제2조 제1항에 정한 공무원의 고의·과실에 의한 위법행위에 해당한다.

한편 구 농지개혁법 제2조는 농지 경영에 직접 필요한 지소(지소), 농도(농도), 수로 등은 당해 몽리농지(몽리농지)에 부속한다고 정하고 있다. 정부가 이러한 부속시설을 몽리농지와 같이 매수하도록 한 이유는 정부로부터 구 농지개혁법에 따라 몽리농지를 분배받은 사람이 농지를 경작할 때 아무런 지장을 받지 않고 종전과 같은 조건으로 그 부속시설을 이용할 수 있도록 하기 위한 것이다. 따라서 몽리농지의 부속토지는 구 농지개혁법 시행에 따라 몽리농지와 함께 정부에 매수되고 몽리농지와 함께 분배된다고 보아야 한다(대법원 1980. 7. 22. 선고 80다755 판결, 대법원 2015. 6. 11. 선고 2013다200629 판결 등 참조).

《한양도 목판채색도 1770년》

2. 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음의 사실을 알 수 있다.

가. 원고들의 선대인 망 소외인은 분할 전 경기도 수원군 (주소 생략) 전 1304평(이하 ‘분할 전 토지’라고 한다)을 사정(사정)받았고, 그 후 분할 전 토지로부터 이 사건 토지가 분할되었다.

나. 이 사건 토지에 관하여 피고는 1988. 5. 25. 그 명의로 소유권보존등기를 마친 다음, 이를 삼성전관 주식회사(변경 후 상호 ‘삼성에스디아이 주식회사’, 이하 ‘삼성에스디아이’라고 한다)에 매도하여 삼성에스디아이는 1994. 11. 7. 그 명의로 소유권이전등기를, 삼성전자 주식회사(이하 ‘삼성전자’라고 한다)는 2008. 1. 21. 그 명의로 소유권이전등기를 마쳤다.

다. 원고들은 2011. 9. 20. 피고와 삼성에스디아이, 삼성전자를 상대로 위 소유권보존등기와 소유권이전등기의 말소를 구하는 소를 제기하였다. 그 결과 2012. 4. 18. 피고에 대한 소유권보존등기 말소청구는 인용되었으나, 삼성에스디아이와 삼성전자에 대한 각 소유권이전등기 말소청구는 삼성에스디아이가 2004. 11. 7. 등기부취득시효 완성으로 이 사건 토지의 소유권을 취득하였고 삼성전자는 그로부터 소유권을 이전받았다는 이유로 기각되었다. 이 판결은 2012. 5. 11. 확정되었다.

라. 피고는 구 농지개혁법 제2조 제2항, 제5조, 특별조치법 제2조 제1항 등에 따라 몽리농지의 부속시설로서 농로인 이 사건 토지에 관한 소유권보존등기를 마쳤다고 주장하고 있다. 그런데 특별조치법 시행 후에 피고의 주장과 같이 몽리농지나 이 사건 토지가 분배되었다는 사실은 확인되지 않는다.

◎한양도성도 필사본 1770년대 호암미술관◎

3. 따라서 피고의 주장과 같이 이 사건 토지가 구 농지개혁법 제5조에 따라 정부가 매수한 농지로서 특별조치법 시행 당시 분배되지 않은 몽리농지의 부속시설에 해당하여 그 몽리농지와 함께 매수되어 소유권보존등기를 마쳤더라도, 몽리농지나 그 부속시설에 속하는 이 사건 토지가 특별조치법 시행 후에 분배되었다고 볼 수 없는 이상, 이 사건 토지를 삼성에스디아이에 매도하여 소유권이전등기를 마칠 당시에는 이 사건 토지는 몽리농지와 마찬가지로 이미 원소유자에게 소유권이 환원되어 있었다. 피고 소속 담당공무원이 동일한 업무를 담당하는 평균적 공무원으로서 갖추어야 할 통상의 주의만 기울였으면, 이 사건 토지가 원소유자에게 소유권이 환원된 것을 알 수 있었다고 보아야 한다. 그런데도 피고 소속 담당공무원이 이 사건 토지를 삼성에스디아이에 매도하고 소유권이전등기를 해주었다면, 피고 소속 담당공무원에게 위와 같은 불법행위에 대한 과실과 위법성이 인정된다.

결국 원심판결 이유에 일부 적절하지 않은 부분이 있으나, 피고 소속 담당공무원에게 과실과 위법성이 인정된다고 한 원심의 판단은 결과적으로 정당하다. 원심판결에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 구 농지개혁법, 특별조치법과 증명책임의 소재 등에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

4. 피고의 상고는 이유 없어 상고를 모두 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 박보영(재판장) 박병대 권순일 김재형(주심)

한양일대

(출처 : 대법원 2017. 3. 15. 선고 2013다209695 판결 [손해배상(기)] > 종합법률정보 판례)

'조상땅찾기 관련 판례' 카테고리의 다른 글

| 조상땅찾기 조회 국가, 지자체 자주점유 추정의 번복 (0) | 2020.03.17 |

|---|---|

| 조상땅 찾기 명의신탁, 횡령죄 (0) | 2020.03.10 |

| 조상땅찾기 조회 구 농지개혁법 고의 또는 과실 손해배상 (0) | 2020.03.04 |

| 조상땅찾기 조회 판례 구임야대장 소유자란 기재의 추정력 (0) | 2020.03.03 |

| 조상땅찾기 조회 판례 구 농지개혁법 해제조건 (0) | 2020.03.02 |