조상땅찾기 소유자미복구부동산 소유권보존등기 적법한 임야대장의 명의인이 아님

대법원 2010. 11. 11. 선고 2010다45944 판결

[소유권말소등기][공2010하,2252]

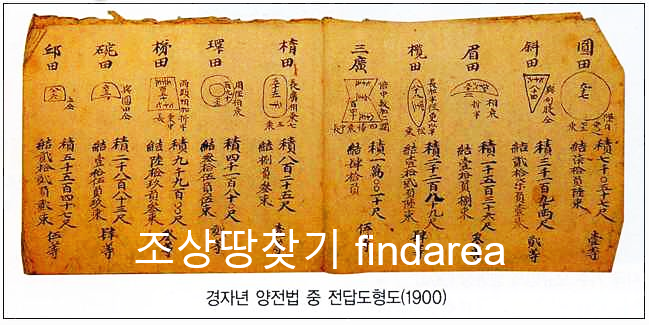

【판시사항】

[1] 1975. 12. 31. 지적법 개정 전에 복구된 구 임야대장의 공유지연명부는 권리추정력을 인정할 수 없으므로 임야대장에 소유자에 관한 표시가 되어 있는 부동산도 소유자미복구부동산에 포함된다고 할 것이어서, 이러한 소유자미복구부동산의 사실상 소유자가 소유권보존등기를 한 것은 적법한 임야대장의 명의인으로부터 그 권리를 이어받은 등기하지 못한 취득자만이 소정의 절차에 따라 소유권보존등기를 할 수 있도록 규정하고 있는 구 임야소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법을 위반하여 이루어진 것이어서 그 추정력을 인정할 수 없다고 한 사례

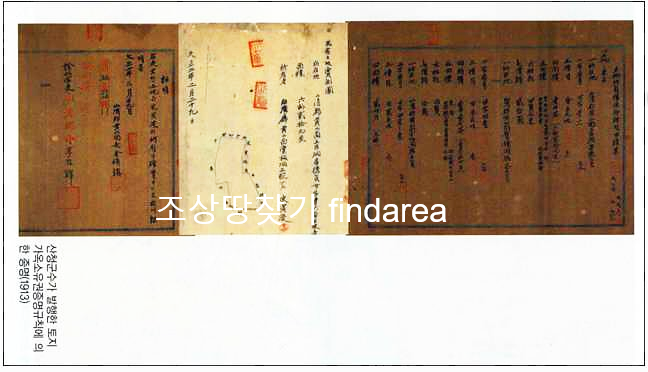

[2] 종중이 사실상 양수한 토지에 관하여 종중의 대표자가 보증인의 1인으로 된 확인서에 기한 구 부동산소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법에 의한 등기의 추정력 여부(소극)

[3] 토지대장 또는 임야대장의 소유자에 관한 기재의 권리추정력이 인정되지 아니하는 경우, 국가를 상대로 소유권확인청구를 하여야 하는지 여부(적극)

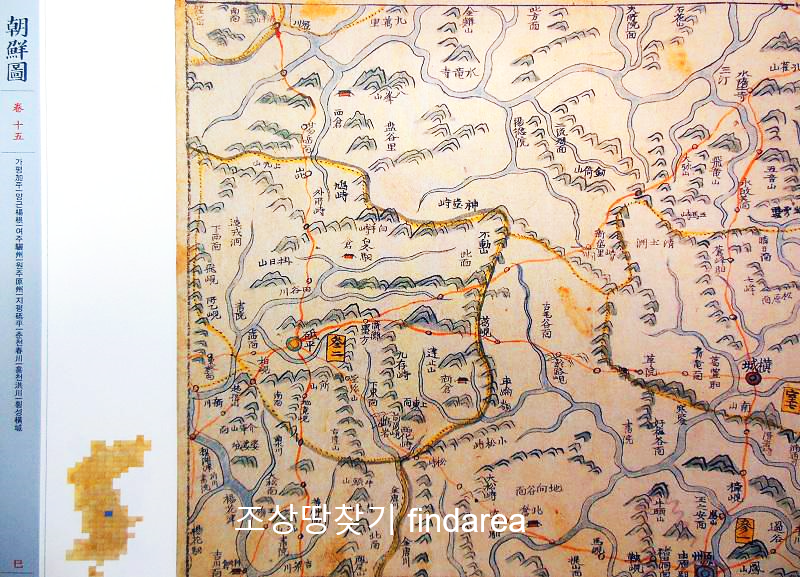

♠조선도 권 21 고성/김해/밀양/양산/옹천/의령/진주/진해/창원/칠원/함안♠

조상땅찾기에 오신걸 환영합니다

조상땅찾기 전문, 상담, 조상땅조회, 토지조사부.

findarea.co.kr

【판결요지】

[1] 1975. 12. 31. 법률 제2801호로 개정된 지적법이 시행되기 이전에 소관청이 아무런 법적 근거 없이 행정의 편의를 위하여 임의로 복구한 구 임야대장의 공유지연명부는 적법하게 복구된 것이라 할 수 없어 그 소유자란에 이름이 기재되어 있다고 하더라도 소유자에 관한 사항은 권리추정력을 인정할 수 없으므로, 위와 같이 임야대장에 근거 없이 소유자에 관한 표시가 되어 있는 부동산도 소유자미복구부동산에 포함된다고 할 것이어서, 이러한 소유자미복구부동산의 사실상 소유자가 소유권보존등기를 한 것은 적법한 임야대장의 명의인으로부터 그 권리를 이어받은 등기하지 못한 취득자만이 소정의 절차에 따라 소유권보존등기를 할 수 있도록 규정하고 있는 구 임야소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법을 위반하여 이루어진 것이어서 그 추정력을 인정할 수 없다고 한 사례.

[2] 구 부동산소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법(1977. 12. 31. 법률 제3094호로 제정된 것)의 규정 취지에 비추어 볼 때 위 법률이 요구하는 3인의 보증인들은 위 법률에 의하여 등기를 하고자 하는 확인서 발급신청인 이외의 제3자를 의미하는 것이라고 해석하여야 하고, 따라서 보증인으로 위촉된 본인이 자신 또는 자신이 대표자로 있는 종중이 사실상 양수한 토지에 관하여 위 법에 의한 등기를 경료하고자 할 경우에는 자신은 당해 토지에 관한 보증인이 될 수 없다고 봄이 상당하므로 확인서 발급신청 종중의 대표 자신이 위 법률상 보증인의 1인으로 된 보증서 및 이에 기한 확인서에 의하여 경료된 등기는 절차상 위법한 등기로서 적법성의 추정을 받을 수 없다.

조선도 권21 함안.고성.칠원.웅천.진주.의령.고성.김해.밀양.양산

[3] 국가를 상대로 한 토지소유권확인청구는 그 토지가 미등기이고 토지대장이나 임야대장상에 등록명의자가 없거나 등록명의자가 누구인지 알 수 없을 때와 그 밖에 국가가 등기 또는 등록명의자인 제3자의 소유를 부인하면서 계속 국가 소유를 주장하는 등 특별한 사정이 있는 경우에 한하여 그 확인의 이익이 있다. 그리고 어느 토지에 관하여 등기부나 토지대장 또는 임야대장상 소유자로 등기 또는 등록되어 있는 자가 있는 경우에는 그 명의자를 상대로 한 소송에서 당해 부동산이 보존등기신청인의 소유임을 확인하는 내용의 확정판결을 받으면 소유권보존등기를 신청할 수 있는 것이므로 그 명의자를 상대로 한 소유권확인청구에 확인의 이익이 있는 것이 원칙이지만, 토지대장 또는 임야대장의 소유자에 관한 기재의 권리추정력이 인정되지 아니하는 경우에는 국가를 상대로 소유권확인청구를 할 수밖에 없다.

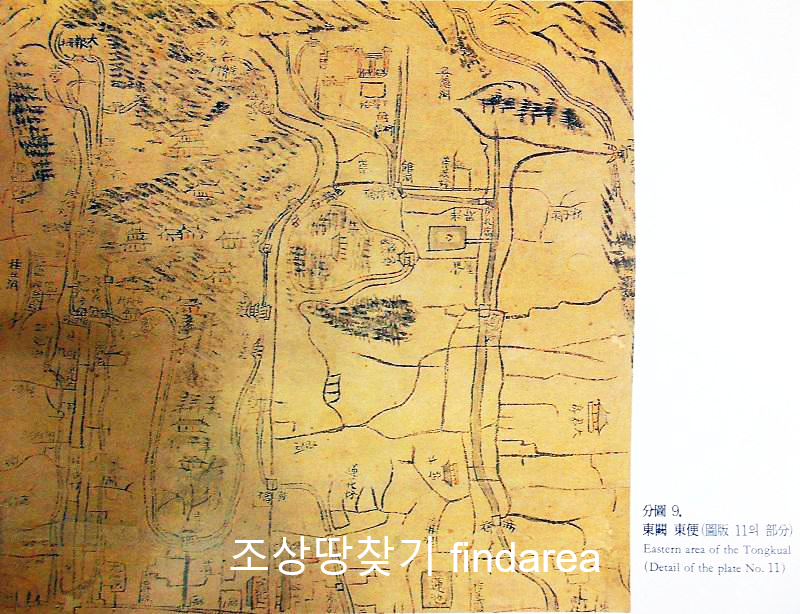

■경복궁 남동편(도판 16의 부분)■

【참조조문】

[1] 구 부동산소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법(1977. 12. 31. 법률 제3094호, 실효) 제6조, 제10조, 민법 제186조 [2] 구 부동산소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법(1977. 12. 31. 법률 제3094호, 실효) 제6조, 제10조, 민법 제186조 [3] 민법 제186조

【참조판례】

[2] 대법원 1994. 3. 8. 선고 93다7884 판결(공1994상, 1163)

[3] 대법원 1995. 7. 25. 선고 95다14817 판결(공1995하, 2952)

대법원 2010. 7. 8. 선고 2010다21757 판결(공2010하, 1547)

【전 문】

【원고(선정당사자), 상고인】 원고 (소송대리인 법무법인 신한 담당변호사 박정서)

【피고(선정당사자), 피상고인】 피고 1

【피고, 피상고인】 피고 2 종중외 1인

【원심판결】 청주지법 2010. 5. 14. 선고 2009나3631 판결

【주 문】

원심판결을 파기하고, 사건을 청주지방법원 본원 합의부에 환송한다.

◆경복궁 남동편(도판 13의 부분)◆

【이 유】

상고이유를 살펴본다.

1. 상고이유 제1점에 관하여

가. 구 지적법(1975. 12. 31. 법률 제2801호로 개정되기 전의 것) 시행 당시에는 멸실된 임야대장의 복구에 관한 절차가 전혀 없었으므로 임야대장의 관할 행정관청이 행정의 편의를 위하여 복구한 임야대장은 적법하게 복구된 것이라고 할 수 없고(일반인의 신고에 의하여 이를 복구하고 신고 내용에 따라 그 소유자를 기재할 근거는 더욱 없다), 따라서 그 소유자란의 기재는 소유권의 귀속을 증명하는 자료가 될 수 없다( 대법원 1992. 6. 26. 선고 92다12216 판결 등 참조).

한편, 구 임야소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법(1969. 5. 21. 법률 제2111호로 제정된 것, 이하 '구 임야특별조치법'이라 한다)이 시행되던 당시에는 소유자미복구부동산의 사실상의 소유자는 구 임야특별조치법에 의하여 소유권보존등기를 할 길이 없었다[ 대법원 2002. 7. 12. 선고 2001다59132 판결, 대법원 2008. 4. 24. 선고 2007다48103, 48110(병합) 판결 등 참조].

★경복궁 남동편(도판 15의 부분)★

나. 원심판결 이유에 의하면, 원심은, 그 채용증거에 의하여 망 소외 1, 피고 1, 피고 선정자 2, 망 소외 2, 망 소외 3, 망 소외 4, 피고 선정자 3(이하 ‘ 피고 1 등 7인’이라 한다)은 1971. 6. 18. 이 사건 제1 토지에 관하여 소유권보존등기를 신청하여 같은 날 당시 시행 중이던 구 임야특별조치법에 의하여 청주지방법원 영동지원 1971. 6. 18. 접수 제3979호로 피고 1 등 7인이 각 1/7 지분씩 공동으로 소유하는 것으로 소유권보존등기가 마쳐진 사실을 인정한 다음, 이 사건 제1 토지에 관하여 보증서 및 확인서가 위조되었다거나 그 실체적 기재 내용이 허위이거나 진실이 아님을 의심할 만큼 증명되었다고 보기 어렵다는 이유로 원고(선정당사자, 이하 ‘원고’라 한다)의 이 사건 제1 토지에 관한 말소등기 청구를 배척하였다.

다. 그러나 기록에 의하면, ① 이 사건 제1 토지에 관한 구 임야대장(갑제2호증의 3)에는 ‘ 소외 5 외 6인’이 1917. 9. 18. 사정받은 것으로 기재되어 있으나 위 토지의 공유지연명부가 멸실된 사실, ② ‘ 소외 1 외 6인’이 위 토지에 관하여 구 임야특별조치법에 따라 소유권보존등기를 신청하자, 대장소관청은 그 무렵 소외 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11을 소유자로 표시한 공유지연명부를 복구한 후, 보증서 및 확인서에 의하여 ‘ 소외 1 외 6인’ 소유로 임야대장 공유지연명부의 명의변경을 하고, 다시 ‘ 소외 5 외 6인’ 중 6인의 이름을 주말(주말)한 사실, ③ ‘ 소외 1 외 6인’은 위 대장등본을 첨부하여 1971. 6. 18. 이 사건 제1 토지에 관한 소유권보존등기를 마친 사실을 알 수 있다.

◀경복궁 서편(도판 7의 부분)▶

앞서 본 법리에 위와 같은 사실관계를 비추어 보면, 1975. 12. 31. 법률 제2801호로 개정된 지적법이 시행되기 이전에 소관청이 아무런 법적 근거 없이 행정의 편의를 위하여 임의로 복구한 구 임야대장의 공유지연명부는 적법하게 복구된 것이라 할 수 없어 그 소유자란에 이름이 기재되어 있다고 하더라도 소유자에 관한 사항은 권리추정력을 인정할 수 없으므로, 위와 같이 임야대장에 근거 없이 소유자에 관한 표시가 되어 있는 부동산도 소유자미복구부동산에 포함된다고 할 것인바, 그렇다면 이 사건 소유권보존등기는 적법한 임야대장의 명의인으로부터 그 권리를 이어받은 등기하지 못한 취득자만이 소정의 절차에 따라 소유권보존등기를 할 수 있도록 규정하고 있는 구 임야특별조치법을 위반하여 이루어진 것이라고 할 것이다.

따라서 이 사건 제1 토지에 관한 소유권보존등기는 그 추정력을 인정할 수 없음에도 원심은 위 소유권보존등기가 적법하게 이루어진 것이라고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 권리추정력이 없는 임야대장을 근거로 한 구 임야특별조치법상 소유권보존등기의 추정력에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 있다.

♥경복궁 서편(도판 8의 부분)♥ ♥경복궁 서편(도판 10의 부분)♥

2. 상고이유 제2점에 관하여

가. 구 부동산소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법(1977. 12. 31. 법률 제3094호로 제정된 것, 이하 ‘구 부동산특별조치법’이라 한다)의 규정 취지에 비추어 볼 때 위 법률이 요구하는 3인의 보증인들은 위 법률에 의하여 등기를 하고자 하는 확인서 발급신청인 이외의 제3자를 의미하는 것이라고 해석하여야 하고, 따라서 보증인으로 위촉된 본인이 자신 또는 자신이 대표자로 있는 종중이 사실상 양수한 토지에 관하여 위 구 부동산특별조치법에 의한 등기를 경료하고자 할 경우에는 자신은 당해 토지에 관한 보증인이 될 수 없다고 봄이 상당하므로 확인서 발급신청 종중의 대표 자신이 위 구 부동산특별조치법상 보증인의 1인으로 된 보증서 및 이에 기한 확인서에 의하여 경료된 등기는 절차상 위법한 등기로서 적법성의 추정을 받을 수 없다( 대법원 1994. 3. 8. 선고 93다7884 판결 등 참조).

나. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 원고가 이 사건 제2 내지 10 토지에 관하여는 피고 종중 명의로 소유권보존등기를 할 당시 종중 대표자인 피고 1이 보증인의 지위에 있었다는 점을 들어 위 소유권보존등기가 허위의 보증서에 의하여 이루어진 무효의 등기라는 취지로 주장함에 대하여, 피고 1이 위 소유권보존등기 무렵 피고 종중의 대표자로 있었다고 하여 위 소유권보존등기가 허위의 보증서에 의하여 이루어졌다고 볼 수는 없다는 이유로, 피고 종중 명의의 소유권보존등기에 관한 추정력이 깨어졌다고 할 수 없다고 판단하였다.

◆도성도 필사본. 김정호. 1860년대. 30.5*39.5 서울대학교 규장각 소장◆

다. 그러나 앞서 본 법리에 비추어 기록을 살펴보면, 구 부동산특별조치법에 의하여 이 사건 제2 내지 10 토지에 관한 피고 종중 명의의 소유권보존등기가 경료되었을 당시 피고 1이 피고 종중의 대표자이면서 보증인 중의 1인이었음을 알 수 있는바, 이 사건 제2 내지 10 토지에 관하여 피고 종중 명의로 마친 위 소유권보존등기는 당해 토지에 관한 보증인이 될 수 없는 자에 의한 보증서 및 확인서에 기한 것이므로 구 부동산특별조치법의 절차상 위법한 등기로서 적법성의 추정을 받을 수 없다고 봄이 상당하다.

라. 그럼에도 불구하고 원심은 이와 달리 구 부동산특별조치법에 의하여 피고 종중 명의로 마쳐진 위 소유권보존등기의 추정력이 깨어졌다고 할 수 없다고 판단하고 말았으니, 이러한 원심판결에는 구 부동산특별조치법상의 등기의 추정력에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 원고의 주장은 이유 있다.

3. 상고이유 제3점에 관하여

가. 국가를 상대로 한 토지소유권확인청구는 그 토지가 미등기이고 토지대장이나 임야대장상에 등록명의자가 없거나 등록명의자가 누구인지 알 수 없을 때와 그 밖에 국가가 등기 또는 등록명의자인 제3자의 소유를 부인하면서 계속 국가 소유를 주장하는 등 특별한 사정이 있는 경우에 한하여 그 확인의 이익이 있다( 대법원 1995. 7. 25. 선고 95다14817 판결 참조).

≫경성도 동판본. 현공렴. 1908년. 11.1*13.3 윤형두 소장≪

그리고 어느 토지에 관하여 등기부나 토지대장 또는 임야대장상 소유자로 등기 또는 등록되어 있는 자가 있는 경우에는 그 명의자를 상대로 한 소송에서 당해 부동산이 보존등기신청인의 소유임을 확인하는 내용의 확정판결을 받으면 소유권보존등기를 신청할 수 있는 것이므로 그 명의자를 상대로 한 소유권확인청구에 확인의 이익이 있는 것이 원칙이지만, 토지대장 또는 임야대장의 소유자에 관한 기재의 권리추정력이 인정되지 아니하는 경우에는 국가를 상대로 소유권확인청구를 할 수밖에 없다( 대법원 2010. 7. 8. 선고 2010다21757 판결 참조).

나. 원심이 인용한 제1심판결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 제11, 12 토지는 현재까지 소유권보존등기가 경료되지 않은 채 미등기 상태로 남아 있으나, 위 각 토지에 관하여 작성된 구 임야대장 및 현 토지대장에는 충북 영동군 양강면 양정리에 주소를 두고 있는 ‘ 소외 5 외 6인’이 이를 소유하고 있는 것으로 기재되어 있고, 위 각 토지가 분할되어 나온 원래의 토지인 이 사건 제1 토지의 임야대장에는 소외 5 이외의 ‘6인’의 이름과 주소가 기재되어 있어서 위 ‘6인’이 누구인지도 알 수 있는 것으로 사실을 인정한 다음, 이 사건 제11, 12 토지에 관하여는 구 임야대장 또는 현 토지대장상 등록명의자가 분명히 존재한다는 이유로 피고 대한민국을 상대로 소유권확인을 구할 확인의 이익이 없다고 판단하였다.

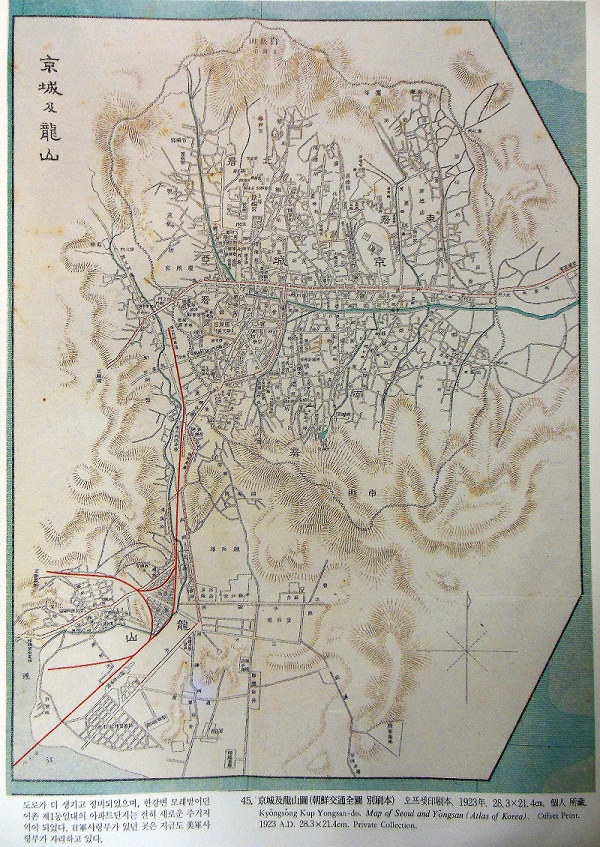

♠경성내용산도(조선교통전도 별쇄본) 오프셋인쇄본. 1923년. 28.3*21.4 개인 소장♠

다. 그러나 원심의 이러한 판단은 다음과 같은 이유에서 수긍하기 어렵다.

(1) 기록에 의하면, ① 이 사건 제11, 12 토지에 관한 구 임야대장 및 현 토지대장(갑 제3호증의 1 내지 4)에는 소유자란에 ‘ 소외 5 외 6인’이라고 기재되어 있을 뿐 6인의 이름이나 동인들의 주소는 기재되어 있지 않은 사실, ② 위 각 토지가 분할되어 나온 이 사건 제1 토지의 임야대장에도 ‘ 소외 5 외 6인’이 사정받은 것으로 기재되어 있을 뿐이고 그 토지의 공유지연명부는 멸실된 사실, ③ ‘ 소외 1 외 6인’이 구 임야특별조치법에 따라 이 사건 제1 토지에 관한 소유권보존등기를 신청하자, 대장소관청은 그 무렵 소외 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11을 소유자로 표시한 공유지연명부를 복구한 후, 보증서 및 확인서에 의하여 ‘ 소외 1 외 6인’ 소유로 임야대장 공유지연명부의 명의변경을 하고, 다시 ‘ 소외 5 외 6인’ 중 6인의 이름을 주말(주말)한 사실을 알 수 있다.

(2) 이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 보면, 대장소관청이 아무런 법적 근거 없이 임의로 복구한 이 사건 제1 토지의 공유지연명부는 권리추정력이 인정되지 않고, 이 사건 제11, 12 토지에 관한 구 임야대장 및 현 토지대장상의 기재만으로는 소외 5 이외의 나머지 6인의 등록명의자가 누구인지를 알 수 없다고 할 것이므로, 소외 5의 상속인으로 이 사건 제11, 12 토지의 단독소유자라고 주장하는 원고로서는 피고 대한민국을 상대로 위 각 토지의 소유권 확인을 구할 법률상 이익이 있다고 봄이 상당하다.

(3) 그럼에도 불구하고 원심은 이 사건 제11, 12 토지에 관한 등록명의자가 존재한다고 보아 피고 대한민국을 상대로 소유권확인을 구할 법률상 이익이 없다고 판단하였는바, 이러한 원심판결에는 토지의 소유권보존등기를 위한 확인청구에서의 확인의 이익에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 원고의 주장은 이유 있다.

●경성부관내지도 오프셋인쇄본 1918년. 148.7*104.2 국립중앙도서관 소장●

4. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 이홍훈(재판장) 김능환 민일영(주심) 이인복

조상땅찾기에 오신걸 환영합니다

조상땅찾기 전문, 상담, 조상땅조회, 토지조사부.

findarea.co.kr

(출처 : 대법원 2010. 11. 11. 선고 2010다45944 판결 [소유권말소등기] > 종합법률정보 판례)

'조상땅찾기 관련 판례' 카테고리의 다른 글

| 조상땅찾기 하천편입토지 보상 특별조치법 (0) | 2020.11.24 |

|---|---|

| 조상땅찾기 하천보상 취득시효 완성 손실보상 가능 (0) | 2020.11.12 |

| 조상땅찾기 조회 소유자미복구부동산 부동산특별조치법 (0) | 2020.10.21 |

| 조상 땅 찾기 조회 동.리회 단체~ (0) | 2020.10.12 |

| 조상땅찾기 조회 부동산특별조치법 소유자미복구부동산 (0) | 2020.10.07 |